当前位置:

首页 /

9月15日,网络名人罗永浩与西贝餐饮创始人贾国龙围绕预制菜的争论有了新进展:西贝发布致歉信表示,将把门店使用的大豆油全部更换为非转基因大豆油,同时把门店8种在中央厨房前置加工的餐品调整为门店现制。

这么看,似乎是罗永浩对西贝“都是预制菜”的批评占了上风——西贝确实使用了部分预加工菜肴。可是,这真的能说明预制的加工方式就有问题吗?

笔者既不赞同罗永浩——因为他的言论有些偏颇,也不站位贾国龙——从西贝道歉信看,企业也有问题。但觉得可以通过这场争论,给公众普及一下预制菜知识,减少公众对中央厨房、预制菜等现代餐饮工艺的误解。

笔者深知,在争论中说“有人误解了预制菜”有风险。这两天,一名相熟的注册营养师就因为科普了“部分冷冻预制蔬菜的营养成分比冷藏新鲜蔬菜的营养成分流失慢”遭到很多粉丝批判。有人质疑他是为企业“洗白”,也有人诘问“作者本人吃不吃预制菜”。

但在科学面前,不能为了迎合消费者的情绪就否定餐饮预制工艺的价值。

预制菜不是“调味剂+添加剂”

就“餐饮企业能否提供预制菜”这个话题,首先要澄清的是,不论是中央厨房的预处理工艺还是预制菜,都不是“洪水猛兽”。相反,合法合规的预制工艺,在食品安全和餐饮口味上都有保障,也值得推广。

早在十多年前,笔者就跟随市场监管部门深入餐饮企业后厨就生产加工的食品安全风险点进行调查。当时,监管部门已提出要发展以中央厨房预加工、统一配送、门店复热或现烹的经营方式。因为这能提高餐饮加工标准化、降低食品安全风险,也是国内外普遍认可的食品加工发展趋势。

试想,如果按照部分消费者期待的“全现制”,餐饮企业在消费者点单后开始分拣食材、清洗、预加工、烹饪,真的能满足消费需求吗?显然不能。从实际操作看,几乎没有餐饮企业能够“零预制”。

而且,即便是家庭烹饪,对很多菜肴也要进行“预处理”——炒肉片、炒虾仁、炸鸡翅等要先腌制,凉拌菜、卤味等也要提前准备……很多餐品的预处理甚至未必是当天,而是提前数日。

所以,一味批判预制菜、预制工艺既不科学也不现实。看到“预制”二字就觉得企业欺骗消费者,很不合理。

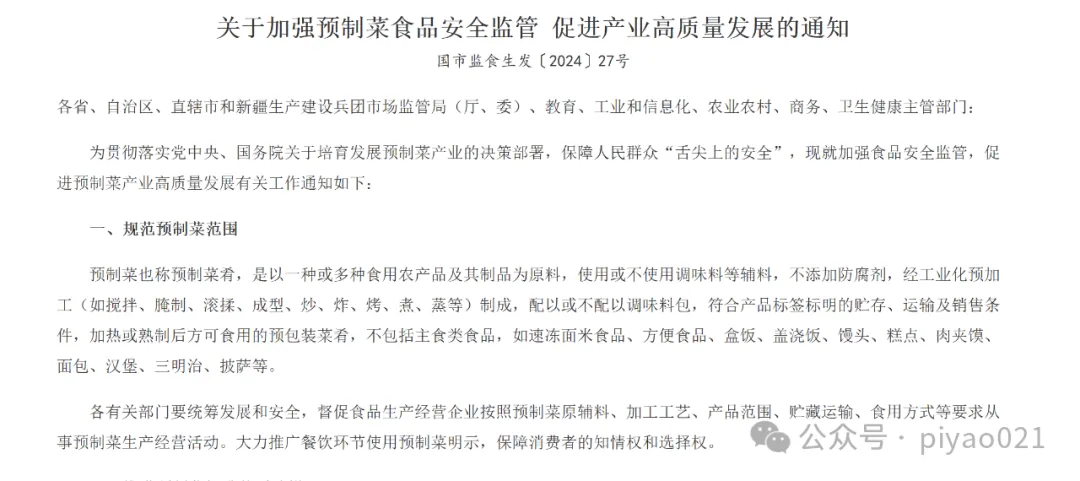

必须承认,消费者对预制菜的反感,有相当一部分的原因是反感部分商家滥用“预制”工艺,包括使用大量调料、食品添加剂等取代新鲜食材。但是,从法律法规的角度看,这些产品并非预制菜。市场监管总局等部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》明确,“预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工制成”。

国家层面对预制菜的定义

可见,预制菜不是“添加剂+防腐剂”,没必要“妖魔化”预制菜;要抵制的也不是预制菜,而是那些违法的“预制”行为。

企业公示“预制菜”?也要有前提

在本次争论中,很多媒体呼吁餐饮企业亮出“是不是使用了预制菜”,以保障消费者的知情权。但简单地标明“有没有预制菜”不足以回应消费者疑惑,仍旧可能引发误解。

比如,有餐饮企业用的是中央厨房预先处理后的净菜,然后烹饪上桌;有的餐饮企业部分菜肴由中央厨房提前卤制或预处理后,配送到门店,凉菜直接上桌,热菜现烹后上桌。对于这两种“预制”方式,到底哪一种属于要告知消费者的“预制”,哪一种属于不需要告知的“预制”呢?

目前,没有法律法规对此明确。同时,按照当下部分网络言论将预制菜“一棒子打死”的做法,以及部分消费者听到“预制”就敬而远之的态度,恐怕“公示是否使用预制菜”会让很多餐饮企业心有戚戚焉,因为各界对“预制菜”的误解很可能让公示企业的客流一落千丈,经营难以为继。

所以,面对“消费者不反对预制菜,但反对不明不白地吃预制菜”的说法,还是得先把“预制”讲清楚:

一方面,要让消费者明白不同预制工艺的差别,以及合法合规的预制工艺对保障餐饮安全的必要性。

另一方面,在“餐饮企业怎么公示”上,也不是简单地标明“有没有预制菜”,而是引导企业根据实际情况说清楚,既要保障消费者的知情权,也要保护企业的正常经营。

对“预制菜”的质疑,也别忽视其他原因

部分消费者质疑餐饮企业是否使用预制菜,还有另一个原因:企业的餐品令人不满意。这个现象同样值得餐饮企业关注——不要因为自身餐品品质的缺陷,引发不必要的误解。

之所以这么说,是因为在生活中,很多消费者判断餐饮企业使用了预制菜,是觉得餐品没有“锅气”。其实,部分餐品有没有“锅气”,与是否预制关系不大,而与企业的出品是否规范有关。

举个例子,餐饮企业使用了预制菜小炒肉,但上桌前,是倒进油锅现炒复热,还是使用微波炉或蒸箱加热,呈现到消费者面前的“锅气”会有明显区别。

再如,即便是现炒的小炒肉,是在出锅后第一时间端到消费者面前,还是出锅后放置了一段时间再端给消费者,“锅气”差异同样巨大。

可见,部分企业被质疑使用了预制菜,很可能是因为消费者对菜肴品质不满意。这背后不一定是企业使用了预制工艺,而是企业的运营存在瑕疵。

因此,面对消费者“用了预制菜”的质疑,餐饮企业在自证清白的同时,很有必要反省操作流程,避免因为烹饪技艺、服务水平、宣传方式等其他方面的缺陷,引发误解。

不可否认,目前预制菜行业存在一些问题,它们是公众误解“预制菜”的主要原因。这些不良现象需要监管部门加强监管,加大处罚力度,规范行业秩序。可是,不能因为有不良商家的不法操作就“妖魔化”预制菜。这既是对预制菜行业的不公平,也不利于食品安全。