当前位置:

首页 /

近日,最高人民法院发布利用网络、信息技术侵害人格权典型案例。其中一起案例显示,两人非法买卖包括公民动态人脸图等个人信息,被判侵犯公民个人信息罪。

案情显示,2021年6月起,徐某通过其社交账号自他人处购买约130套公民个人身份信息(包括公民的动态人脸图等信息)和1套软件。在未经游戏账号所有人同意的情况下,徐某用购买的公民个人信息和该软件解封多人的游戏账号,还对外有偿出租该软件、出售公民个人信息给社会人员,用于解封社交账号、游戏账号。徐某获利约6千元。

2021年8月起,李某通过使用徐某提供的软件,采取人脸识别、完成观看任务视频等方式为他人解封社交账号,还将从多个渠道购进的公民个人信息(包括人脸照片、视频等)转卖,获利约3万元。徐某、李某被检察机关提起公诉。

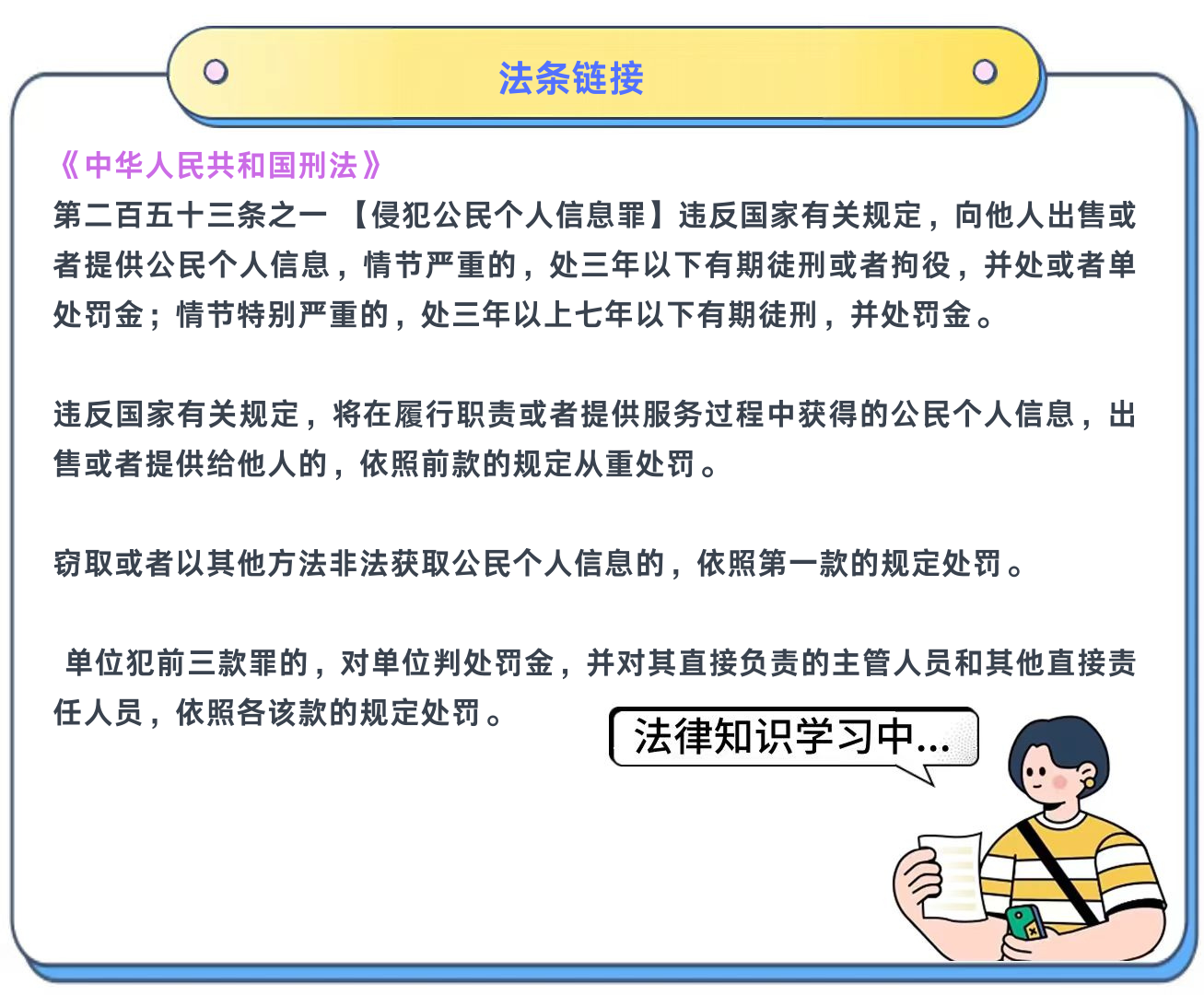

广东省东莞市中级人民法院经审理认为,徐某、李某违反国家有关规定,非法获取、出售或提供公民个人信息,情节严重,其行为均已构成侵犯公民个人信息罪,应依法惩处。两人归案后如实供述犯罪事实,自愿认罪,积极退缴违法所得,依法可以从轻处罚。

法院判决,李某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币3万元;徐某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币6千元;违法所得及手机、电脑等作案工具予以没收。

法官释法

东莞市中级人民法院刑二庭法官何颜宇

当前,互联网广泛应用,人工智能等技术方兴未艾。在网络大幅度提升人们生活品质的同时,也出现了运用信息技术侵犯公民个人信息的不法行为。人脸照片、视频等是受法律保护的公民个人信息,有非法出售或提供他人信息行为企图的人应悬崖勒马,否则可能受到刑罚处罚。

常见的侵犯公民个人信息的手段:一是通过钓鱼网站、恶意软件窃取信息;二是在社交平台交易个人信息;三是企业员工违规出售客户数据。

如何保护好自己的个人信息:首先,公民应谨慎授权APP权限,避免填写非必要信息;其次,警惕不明链接、钓鱼邮件;再次,定期修改密码,启用双重验证。

如果发现自己的个人信息泄露,在网络上被转卖、被盗用,可向网信办、公安机关举报(如国家反诈中心APP),同时保留证据,通过法律途径追责。